cette moto légère (186 kg à vide) permet toutes les fantaisies… à condition d’adopter la conduite « enroulé-rapide » familière aux béhèmistes !

Avec la transmission par arbre articulée sur un unique croisillon de cardan, toute action brutale sur la poignée de gaz se traduit par des à-coups et un effet de pompage inquiétant. L’apparition du système de transmission « Paralever » adopté sur la R 100 GS en 1987 a permis d’annuler totalement ces réactions déroutantes pour les non-initiés. L’arbre articulé en deux points sur le schéma d’un parallélogramme déformable et l’ajout d’un deuxième croisillon pour un effet homocinétique est d’ailleurs encore en vigueur sur la R 1200 GS, à quelques évolutions près. Si ce système ne pose plus de problème aujourd’hui, les R 100 GS ont connu quelques casses de ce côté-là.

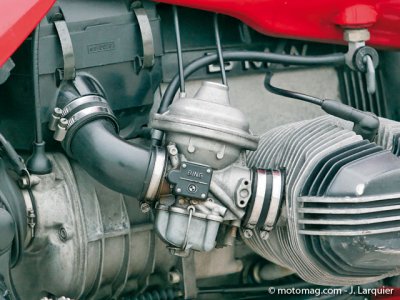

Avec l’apparition de cette dernière, on gagne 200 cm3 et 10 ch, soit un accroissement de 20 % de puissance. C’est suffisant pour avaler sans douleur les portions autoroutières. Confortable et protégeant bien, la « Mille GS » trace à 140 compteur sans forcer, moteur calé à 5 200 tr/min. Sur le réseau secondaire, on retrouve la maniabilité de la 800, la patate en plus. La transmission ne génère plus aucun à-coup et la partie-cycle se joue des déformations de la chaussée pour une tenue de cap rarement prise en défaut. Mais ici encore, mieux vaut éviter le freinage d’urgence, d’autant que le tambour Ar commandé par un câble se montre moins efficace que celui la R 80 GS actionné par une tringle. À l’avant, l’étrier à deux pistons fait ce qu’il peut, mais avec un seul disque pour une moto qui dépasse les 230 kg tous pleins faits et qui frise le 180 km/h à fond, il ne faut pas être optimiste ou distrait. Le flat-twin à deux soupapes par cylindre, dernier rejeton d’une famille née en 1969 avec la série 5 est souple, coupleux, tout en rondeur. Dérivée des 800 cm3 de 1980, cette ultime génération de moteurs que l’on retrouve aussi sur les RT, R et autres « Mystic » a été allégé pour atténuer l’inertie caractéristique de ses prédécesseurs. Fiable, facile à entretenir, il impose un type de conduite où l’efficacité ne nuit pas au plaisir de conduite.

Plus imposante et encore un peu plus haute que la R 100 GS Paris-Dakar, la R 1150 GS se montre tout aussi accueillante et sa prise en main ne révèle finalement que peu de différences. En revanche, coté moteur, tenue de route et freinage, c’est un autre monde. Avec 85 ch, le moteur offre un couple important dès 3 000 tr/min et son allonge est remarquable. La partie-cycle est d’une stabilité impériale : trous, bosses, virages serrés, écarts de trajectoires improvisés, elle avale tout. Sa vitesse de pointe est digne d’une grande routière et selon l’inclinaison du saute-vent, la protection est bonne, équivalente à celle de la R 100 GS qui était déjà excellente pour un trail. La maniabilité dans les petits coins est tout aussi étonnante, mais avec 249 kg (tout plein fait), un pneu arrière de 150 mm et une roue Av de 19’, seuls les plus expérimentés emmèneront la GS dans les chemins creux.

Cette tendance à la sophistication s’accroît évidemment davantage avec la R 1200 GS en 2004. Ordinateur de bord, freinage ABS couplé, faisceau multiplexé, double allumage (apparu sur les derniers modèles de 1150), régulateur de cliquetis… C’est l’une de motos les plus « évoluées » du marché. Son moteur, qui n’a presque plus une pièce commune avec celui de la 1150, délivre 100 ch, soit encore 15 de plus que sa devancière. Quant au couple, il culmine à 11,7 m.kg à 5 500 tr/min. Malgré l’ajout d’un balancier d’équilibrage qui gomme le fameux couple de renversement et diminue les vibrations du bicylindre à plat face à la route, les ingénieurs ont gagné 3 kg sur le moteur. Le pont arrière lubrifié à vie et les axes de roues creux sont également nouveaux… Bref, avec 231 kg tous pleins faits, elle rend 18 kg à la R 1150 GS en se montrant encore plus facile à prendre en main. L’allégement des parties mobiles du flat-twin a réduit son inertie et le Boxer offre désormais de vives montées en régime. Cette vivacité est encore renforcée par une excellente et toute nouvelle boîte de vitesses aux rapports plus courts (plus de 6e longue). Le train avant a été amélioré par un nouveau bras oscillant et des tubes de diamètre plus important. À un rythme soutenu, c’est un véritable tapis volant, quel que soit le profil de la route. Les plus pinailleurs lui reprocheront un amortisseur arrière toujours un peu fainéant, mais après plusieurs centaines de bornes à son guidon, on se demande quelle moto peut rivaliser en matière d’efficacité, de confort et de polyvalence.

La R 80 GS (Gelände pour tout-terrain et Strasse pour route), qualifiée en 1981 de « chef-d’œuvre de BMW » par Christian Lacombe lors de sa présentation, est restée très attachante, mais sa motorisation et son manque de protection réduisent son champ d’action. Les GS-istes aiment à dire que ces machines sont à la moto ce que les Land Rover sont à l’auto. Vingt-six ans plus tard, si les utilisateurs sont désormais plus « Strasse » que « Gelände », ils demeurent de grands voyageurs. Le prix à payer de la sophistication mécanique des dernières versions fait râler les baroudeurs, mais la GS reste la BMW la plus vendue au monde, preuve que le concept a évolué dans la bonne direction.

Les flats au Paris-Dakar

L’histoire des flat-twins BMW au Paris-Dakar commence dès la première édition, en 1979, quand un journaliste surnommé Fenouil s’inscrit au guidon d’une R 80 (150 kg pour 55 ch) préparée par Herbert Schek, spécialiste allemand des BMW en enduro. Quand Fenouil casse une bielle à deux jours de l’arrivée, il est 3e au classement général et plus personne ne rigole à l’idée de faire courir des BMW. En 1980, la R 80 GS vient d’être présentée à la presse et l’usine engage deux motos confiées à Fenouil et Hubert Auriol. Alors qu’il est en tête, Auriol est déclassé sur décision de la direction de course et Fenouil finit 5e. Si la base de la moto provient d’une R 80 G/S, la fourche, la suspension Ar et le bras oscillant n’ont rien à voir avec la série. L’année suivante, Auriol l’emporte et tous ses coéquipiers BMW sont à l’arrivée. En 1982, un monobras Ar rallongé fait son apparition, mais le trop grand débattement de suspension entraîne des casses de boîte et de cardan. BMW France s’obstine et charge l’équipe d’Arcueil-Motor de construire quatre motos autour de moteurs dérivés de la R 100 RS (1000 cm3 pour 70 ch) préparés par Schek, pour une deuxième victoire d’Auriol en 1983, tandis que Fenouil et Loizeaux pointent à la 9e et à la 14e place. Réalésées à 1043 cm3 et construites par HPN (Habfeld, Peperl et Neher), les BMW s’offrent encore la 1re place en 1984 avec le champion de cross belge Gaston Rahier, devant « Hubert l’Africain » classé second. « Gastounet » renouvellera l’exploit en 1985 pour une dernière victoire des « flats culbutés ». On reverra des Béhèmes au Dakar, engagées par HPN, le team français Écureuil et des pilotes privés, mais pour les podiums, il faudra attendre la décennie suivante et la BMW monocylindre « usine » de Richard Sainct. Un an après la présentation de la R 100 GS en 1987, une version Paris-Dakar est présentée en coloris blanc et rouge et gros réservoir évoquant les machines d’usine. C’est avec l’une d’elles que l’Allemande Jutta Kleinschmidt ira au bout de du raid Alger-Le Cap en 1992, malgré une fracture du pied, s’adjugeant la 5e place de la catégorie Marathon. Première usine à avoir engagé des bicylindres dans la terrible épreuve africaine, BMW a ouvert la voie avant d’inspirer Honda, Yamaha et Cagiva qui décrocheront à leur tour la victoire.

![[VIDEO] Reportage Caballero Fun Race 2021 [VIDEO] Reportage Caballero Fun Race 2021](local/cache-gd2/f9/b311e3b0f2212ee17952a7db9f33e7.jpg?1638444926)