Un jour, les industriels et la presse ont inventé des catégories. Les motos juste normales sont devenues des roadsters qui, au fil du temps, se sont radicalisés. De machines bonnes à tout faire, elles ont mué en motos puissantes, rigoureuses, voire sportives. Ce sont les best-sellers du siècle dernier qui ont ouvert la voie. Les voici face à leur descendance.

Le roadster sportif occupe aujourd’hui un créneau âprement disputé par les constructeurs. Et pour cause : nombreux sont les motards qui plébiscitent ces engins puissants et dépouillés. Souvent élaborés à partir d’une cousine sportive, les roadsters, hormis l’entrée de gamme, ne sont pas construits au rabais.

Conjuguer cette catégorie au passé revient à lorgner des machines qui présentaient des caractéristiques similaires sans pour autant viser la spécialisation. Ainsi, voici 40 ans, l’apparition de multicylindres à quatre-temps, puissants et de forte cylindrée, constituaient, dans la production japonaise, une alternative aux exclusives mécaniques deux-temps…mais aussi une révolution par leur facilité d’accès. La Honda 750 Four ouvrit le bal.

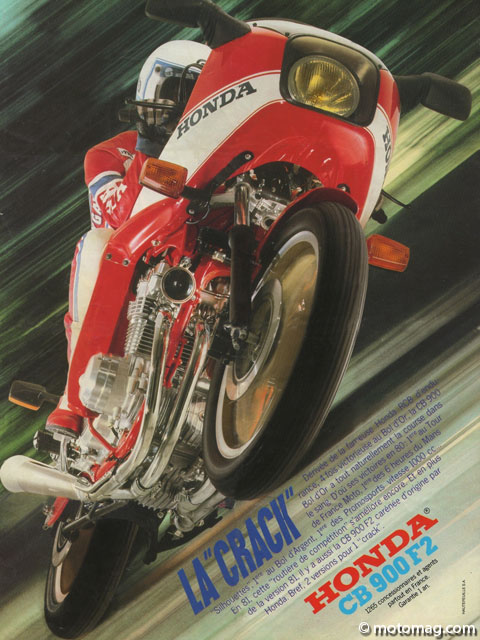

Performances, fiabilité, aptitude au tourisme ou utilisation quotidienne... La démocratisation de la moto était en marche ! La Kawasaki 900 Z1, arrivée sur le marché en 1973, est une digne représentante de cette catégorie comme, moins d’une décennie plus tard, la Honda 900 Bol d’Or.

Nous avons voulu les confronter à leurs évolutions actuelles : la Kawasaki Z 1000 et la Honda CB 1000 R, des machines qui conservent les caractéristiques originelles du roadster – puissance et dépouillement – sur une architecture et un accastillage modernes. Un grand écart dans le temps…

Les pionnières. Honneur à la doyenne. Avec ses quatre imposants échappements, la 900 Z conserve une allure générale héritée de la série des trois-cylindres 2T de la marque. Chromes à foison, réservoir et dosseret de selle aux courbes sensuelles, jantes à rayons... La banquette est épaisse, le guidon est en cornes de vache, clignotants et garde-boue doivent peser leur valeur au kilo de ferraille ! Pour l’époque, ce quatre-cylindres à 4T est une très grosse cylindrée. Sur notre machine d’essai, le noir mat du moteur est caractéristique du premier modèle. Les options techniques choisies pour ce propulseur témoignent du soin apporté à la réalisation de la machine et expliquent l’avidité avec laquelle les amateurs de belles mécaniques guettaient sa sortie. Sa puissance (82 ch) permet de croire que les performances escomptées seront bien au rendez-vous. Fin 1978 débarquent les Honda 750 et 900 « double arbre », la relève attendue de l’inoxydable CB 750. La marque surfe sur son image en endurance pour baptiser sa 900 « Bol d’or », avec la complicité de Moto Revue. L’architecture moteur et le patronyme ne laissent aucun doute quant à ses prétentions de sportive. Commercialisée seulement six ans après la 900 Z, cette machine marque pourtant un vrai changement d’ère. L’esthétique abandonne les courbes douces pour un dessin qui semble tracé à la règle, et les jantes à rayons pour des modèles à bâtons – c’est l’époque Eurostyle. Côté technique, les 16 soupapes, l’allumage électronique, le radiateur d’huile ou les amortisseurs réglables dans tous les sens (ressort et hydraulique) mettent le savoir-faire des circuits à la portée du grand public. Entre nos deux protagonistes, c’est un peu l’écart entre les chemises à fleurs et celles à col « pelle à tarte » : la 900 Z représente la dernière évolution des machines typées « seventies », alors que la Honda marque le premier maillon d’une généalogie très marquée « eighties ».

Les crâneuses. Nos anciennes monopolisant les regards des passants, les deux modernes boudent en attendant de montrer ce qu’elles ont dans le ventre. Pourtant, ni l’une ni l’autre ne font dans la discrétion. La Honda CB 1000 R, avec son œil de cyclope, son unique échappement angulaire et ses fesses en l’air affirme son agressivité. Le monobras type VFR, le feu rouge accroché au bout d’une perche et le tableau de bord profilé entièrement électronique participent à l’impression de dépouillement. Vue de face, la Z 1000, trapue, affiche un air offensif avec son « regard » méchant. En revanche, de l’arrière, avec son dosseret en pointe et les 4 échappements au profil triangulaire, elle dégaine la carte séduction. Nos petites jeunes sont elles aussi équipées de moteurs 4-cylindres, mais les années ont apporté le refroidissement liquide et l’injection (qui les rendent compatibles aux normes antipollution) avec, à la clé, un comportement plus électrique et, de fait, une facilité accrue, malgré une puissance en hausse.

Filiation.Avant de partir au guidon des anciennes, quelques préjugés flottent dans nos têtes : cadres en tubes de chauffage, freins de vélo et pneus étroits... Un accastillage face auquel les moteurs semblent disproportionnés… Sur la Kawa, le kick demeure, mais c’est d’un coup de démarreur que s’ébroue le 4-cylindres. À l’arrêt, déjà, il n’y a qu’à écouter le chant des quatre échappements ! Il faut une bonne poigne pour activer l’embrayage... Première, la boîte est précise, mais ferme. Changer les rapports donne la sensation de déplacer physiquement les pignons baladeurs sur leur arbre… Le sélecteur finira d’ailleurs par marquer son empreinte sur la chaussure gauche. La position de conduite, bras écartés et dos droit, évoque les gros trails. Une attitude encouragée par la souplesse et la bonhomie du moteur (qui accepte volontiers une conduite « pépère ») comme par la mollesse de la fourche. étonnamment maniable, la 900 Z fait presque oublier ses 230 kg (à sec !). Mais dès les mi-régimes, les échappements envoient un « broarrh » dans les oreilles, et le moteur change de comportement pour devenir plus rugueux et plus violent.

Héritage génétique ( ?), un comportement similaire se manifeste chez la Z 1000, sur un mode toutefois plus linéaire et moins marqué ; la mélodie des échappements, sans être trop puissante, donne également à entendre lors des accélérations. Sur la 900, les watts et les sensations qui vont avec s’intensifient vers 7 000 tr/min… avant d’effrayer le commandant de bord au premier freinage ! Le simple disque fait ce qu’il peut (mais il ne peut pas grand-chose), et il est vain d’espérer du secours du tambour arrière. Bref, ça freine mal. Dans les bouts droits au-delà de 130 km/h, l’avant devient flou. Ouais… Sans aller jusqu’à la bravoure, il fallait quand même un gros cœur pour rouler vite avec cette moto ! La 900 Z distille du plaisir sans compter au rythme de la balade. Sans la brutaliser, l’emmener sur un enroulé rapide reste source de satisfaction et offre une nouvelle occasion de vérifier qu’il en reste « sous le capot ». Au moment de la pause, son gabarit de « grosse moto » se rappelle péniblement à vous lors de la mise sur la béquille centrale. Tour de reins probable ! Une fantaisie invérifiable sur la jeune sœur, puisque seule la béquille latérale est disponible. Compacte et légère (comparativement), la Z moderne fait « petite moto » par rapport à l’ancienne. Le tableau de bord, complet, associe rond et carré, analogique et numérique. Installé à bord, pas de mauvaise surprise, si ce n’est la planche faisant office de selle. Douleurs aiguës en perspective ! Quant au passager, il lui faudra beaucoup d’amour et peu de kilomètres pour qu’il/elle accepte de prendre place sur cette étagère profilée. En dynamique, les échappements évoquent également l’ancêtre par leur sonorité plutôt sympa. Le moteur très souple (quatre-cylindres oblige !) se révèle plus nerveux que celui de la Honda. Les montées en régimes sont franches et « tentantes ». Au guidon de la 1000 Z, l’envie de tourner la poignée est forte ! Un comportement encouragé par le chant des échappements. Moins rigoureuse que la Honda, la Kawa est en revanche très joueuse et se balance dans les lacets avec délectation. Les freins méchants raviront les amateurs de stoppies, mais leur mordant immédiat est déroutant.

Comme chez soi. Sur la 900 Bol d’or, des commandes soignées (starter au guidon) au sélecteur, en passant par la sonorité des deux-en-un, tout est doux. La position de conduite légèrement inclinée sur l’avant et la selle accueillante éviteront au pilote (et au passager !) de souffrir le martyre au bout de quelques heures. Malgré ses 232 kg à sec, la Bol d’or reste maniable, et les évolutions lentes sont faciles, aidées en cela par un moteur très souple. Il enroule en effet sans rechigner dès 2 000 tr/min. Linéaire et de prime abord presque inoffensif, le gant de velours dévoile sa poigne de fer au delà de 6 000 tr/min, pour allonger les bras à partir de 8 000 tr/min ! La boîte possède la douceur caractéristique des Honda. Jugée à sa sortie comme une machine dotée d’un bon freinage, elle offre aujourd’hui trois disques à étriers simple piston bien timides, qui rendent le freinage juste efficace. Le châssis est également un ton au-dessus. Les suspensions aux multiples possibilités de réglages demandent d’y consacrer un soin particulier pour obtenir un résultat correct. Sur les petites routes sinueuses de notre essai, la sensation de se battre avec la moto persiste, sans que son comportement ne soit jamais malsain. Avec une prise en main facile, cette Bol d’or s’acquittera d’une utilisation quotidienne sans broncher, mais c’est dans les hauts régimes qu’elle est attendue, dévoilant alors son tempérament rageur de sportive issu des victoires en endurance de la marque.

Chez la jeune sœur, l’air de famille persiste dans l’accueil. « Bienvenue à bord », semble nous dire la CB 1000 R, tant la position et les commandes tombent de façon naturelle. Mais à la longue, le saute-vent se révèle plus esthétique qu’efficace. Le « confort » de la maigre selle, en revanche, est plutôt surprenant. Pas douillette, certes, mais pas un cauchemar non plus. Côté passager… profils callipyges s’abstenir (comme sur la Z 1000) ! Bouton-pressoir et injection font craquer le moteur dans une discrétion qui ravira vos voisins. En usage urbain ou à allure réduite, on se sent instantanément chez soi. La maniabilité du châssis trouve un allié dans la souplesse électrique du moteur. Aucun à-coup dans la transmission n’est à déplorer, quel que soit le régime ou le rapport enclenché. Un comportement très linéaire en somme, même si, pour bondir d’une épingle à une autre, on utilisera la deuxième moitié du compte-tours. Particulièrement précise, la partie-cycle se révéle très rassurante en fournissant un compromis idéal entre confort et tenue de route. Avec les freins, c’est sans conteste la face heureuse de la modernité. Surprenants en descendant des anciennes, ils répondent au doigt et à l’œil avec puissance et facilité de dosage.

Epilogue. Objectivement (hormis pour le confort et l’aptitude au duo), les petites jeunes enterrent en efficacité, sécurité et performances les anciennes. Le contraire eut été inquiétant ! Cependant, l’intérêt d’un tel face-à-face ne réside évidemment pas là. Savoir qu’il y a davantage de puissance, une meilleure tenue de route ou encore un freinage supérieur frise l’évidence. Rouler à moto doit avant tout satisfaire la subjectivité de son propriétaire. Le tempérament, au contraire de l’image, est rarement modélisé, mais reste essentiel. Les machines japonaises des années 70–80, considérées aujourd’hui comme classiques, peuvent encore donner quelques leçons. Mais c’est parce qu’elles sont dans la première phase d’une évolution qui, pour l’instant, s’achève en 2009. La modernité d’aujourd’hui risque fort de paraître assez exotique aux yeux des motards de 2030 ! La démocratisation de la moto a permis au plus grand nombre d’accéder aux joies du deux-roues, et c’est plutôt une bonne chose. En revanche, le « feed back » de cette réalité vers les constructeurs devient un fait économique et donc une valeur de marché. Ainsi, ces derniers ne font, généralement, que renforcer cette facilité au détriment du caractère propre à chaque machine, car une bonne moto est une moto qui se vend ! Nos deux modernes jouent ainsi les top models bodybuildées pour tout public. Leurs ancêtres avaient déjà le même cahier des charges, mais trente ou quarante ans plus tard, elles ont gagné une valeur historique et sentimentale qui les rend plus attachantes. Leur technicité imparfaite participe à ce fameux « caractère » qui fait défaut aux machines d’aujourd’hui. Et puis, à l’heure où les conditions de circulations ne permettent plus d’exploiter les performances exceptionnelles de nos motos, il est peut-être temps de concevoir les motorisations dans un esprit différent, plus ludique qu’efficace. Heureusement, certains le font déjà…

Avec la participation de Sylvie Morin et de Philippe Morand.

Remerciements à Didier Kaluza (KB Compétition) et Sandro Mattei (Bol d’or Club de France/Cuir et Mégaphone).

![[VIDEO] Un OFF Motomag spécial routières ! [VIDEO] Un OFF Motomag spécial routières !](local/cache-gd2/b3/56343a8e7ab38f102c9c271c27d394.jpg?1713539827)

![[VIDEO] Le bal des gros 4 cylindres sportifs : M 1000 R, Hayabusa, (...) [VIDEO] Le bal des gros 4 cylindres sportifs : M 1000 (...)](local/cache-gd2/69/cef5b6b162fbad39d051c292c6a9cf.jpg?1709573407)

![[VIDEO] Les OFF de Motomag : 3 motos baggers dans les Alpes (...) [VIDEO] Les OFF de Motomag : 3 motos baggers dans les (...)](local/cache-gd2/78/16e058dc22615a023fb7ed3752def1.jpg?1699005387)

![[VIDEO] La nouvelle Honda Hornet face à ses rivales [VIDEO] La nouvelle Honda Hornet face à ses rivales](local/cache-gd2/98/031dbcc2ddf2d54de0fe35a55adf15.jpg?1689066828)

![[VIDEO] Comparatif Honda Dax ST125 VS Honda Monkey 125 2023 [VIDEO] Comparatif Honda Dax ST125 VS Honda Monkey 125 (...)](local/cache-gd2/e5/4d00400c35926c10f1ac5a99bf22cb.jpg?1679510339)

![[VIDEO] Match Piaggio MP3 530 VS Kymco CV3 550 [VIDEO] Match Piaggio MP3 530 VS Kymco CV3 550](local/cache-gd2/7a/c905fff9e3d3954f79248b7fc0c37c.jpg?1677494121)

![[VIDEO] Quelle sportive mid-size choisir ? Yamaha R7 VS Aprilia RS 660 VS (...) [VIDEO] Quelle sportive mid-size choisir ? Yamaha R7 VS (...)](local/cache-gd2/e2/cb2a1e1a4bfe2cd9f55f2c90ec5114.jpg?1673370729)

![[VIDEO] Mash Five Hundred VS Royal Enfield Scram 411 [VIDEO] Mash Five Hundred VS Royal Enfield Scram (...)](local/cache-gd2/04/5a8a9fdf3f97dc1ad83bf535d21aea.jpg?1670605392)

![[VIDEO] 5 gros trails à l'essai : les motards donnent leur avis (...) [VIDEO] 5 gros trails à l'essai : les motards (...)](local/cache-gd2/77/fd5a97ae31756d081e1c16a2983c66.jpg?1662643434)

![[VIDEO] Honda Africa Twin VS NT1100 : laquelle choisir ? [VIDEO] Honda Africa Twin VS NT1100 : laquelle choisir (...)](local/cache-gd2/5f/31a1467045e057ae5ffd6a1c3e9fc9.jpg?1648575115)